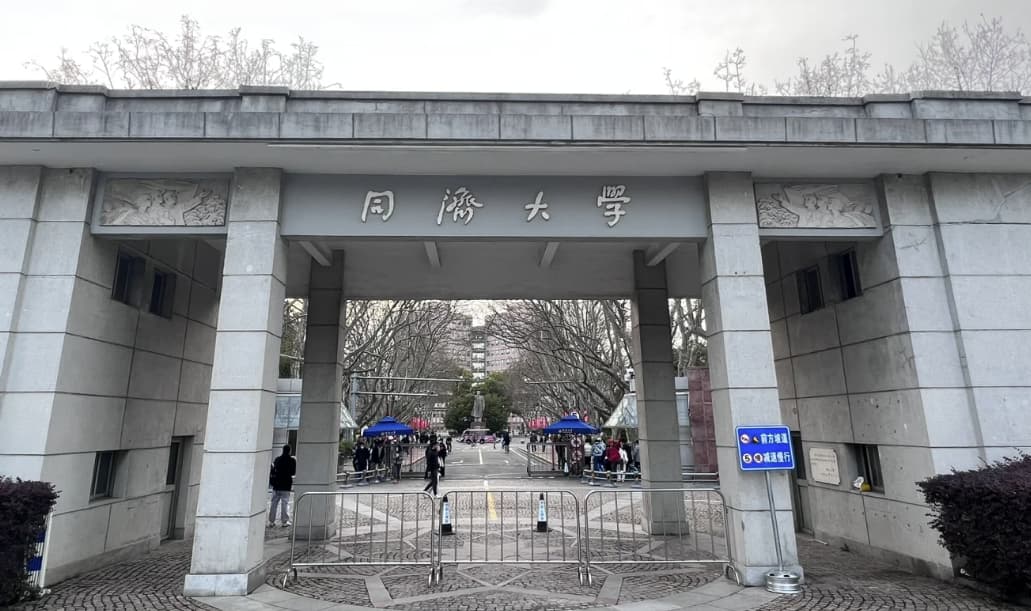

考研选择院校:哪些学校相对更容易上岸?

考研选择学校是每个考生都面临的难题,既要考虑专业实力,又要兼顾录取难度。很多同学都会问“哪些学校相对好考”,毕竟竞争激烈,一个明智的选择能大大增加成功几率。本文将从多个维度分析考研院校的难度,帮助大家找到适合自己的目标,避免盲目冲刺或错失良机。无论是首次考研还是二战三战,了解院校的录取规律都能让备考更有方向。接下来,我们将从热门院校、专业难度、招生人数和地区差异等角度,详细解读哪些学校相对更容易上岸。

热门院校的相对好考策略

很多同学倾向于报考名校,但顶尖高校的竞争确实激烈。不过,一些“双一流”高校中的非热门专业,或是新升格的“双一流”院校,可能存在相对较低的分差。例如,部分师范大学的冷门专业、理工科院校的文科专业,或是地理位置相对偏远的特色院校,录取难度通常低于同类地区的强校。关键在于平衡专业兴趣和录取概率,不能一味追求名气。建议考生多查阅近三年的录取数据,特别是专业目录中标注为“学术型”而非“学术型+专业型”的方向,这类专业往往竞争更公平。

很多高校在复试环节对本科背景的宽容度较高,如果本科院校层次一般,可以选择那些复试线相对固定的院校,避免进入复试后被刷的风险。比如,一些财经类院校的非核心专业,初试分数占比高,只要单科过线,复试表现正常就能增加录取机会。值得注意的是,好考的院校不等于容易得高分,考生仍需认真备考,确保初试成绩有竞争力。

专业难度与录取概率的匹配

不同专业的录取难度差异很大,同一院校的计算机科学与教育类专业的竞争程度可能天差地别。一般来说,理工科的热门方向如人工智能、计算机等,分数线普遍较高;而人文社科类专业,尤其是法学、新闻传播等,由于报考人数众多,分数线波动大,但部分非顶尖院校的录取率反而更高。建议考生根据自身情况选择“冷门中的热门”——即就业前景好但报考人数相对较少的专业。

例如,某些农业院校的园艺专业、林业院校的野生动物保护专业,虽然专业性强,但报考人数有限,分数线相对稳定。选择这类专业时,要考虑个人兴趣和职业规划,避免因为专业选择不当导致就业困难。同时,很多高校的“专硕”录取难度低于“学硕”,尤其是非全日制专硕,报考人数较少,适合在职或希望快速就业的考生。

招生人数与地区差异的影响

院校的招生计划直接影响录取率,考生应重点关注招生简章中的“招生人数”和“推免人数”。一些地处中西部或非省会城市的院校,由于本地生源竞争压力小,往往会增加对省外考生的名额。比如,某些位于三四线城市的“双一流”高校,其非核心专业的招生人数可能远高于同级别的东部院校。

很多高校存在“保录”政策,即对本校或本省的推免生有优先录取权,导致统考名额更紧张。报考时需避开这类院校的强专业,选择那些推免生比例较低的学院。地区差异还体现在分数线上,例如,同一所高校的A区和B区分数线可能相差10分以上,A区竞争激烈但B区相对容易。建议考生结合自身初试能力选择合适的区域,避免分数卡在边缘。

复试表现与调剂机会的把握

很多考生低估了复试的重要性,实际上,一些初试分数中等的考生通过优秀的复试表现逆袭成功。复试中,专业课的临场发挥、英语口语能力、科研经历展示都会成为加分项。如果本科有发表论文或项目经验,一定要在复试中重点突出,这能弥补初试分数的不足。部分院校的复试线会高于国家线,但最终录取仍以综合成绩排序,这意味着即使过了线,也可能因排名靠后而落榜。

对于分数不理想的考生,调剂是另一条路径。很多好考的院校会在分数线公布后发布调剂名额,尤其是那些缺额的冷门专业。考生可以主动联系院校研究生院,表达调剂意愿。调剂院校的复试难度可能低于一志愿,但专业匹配度要慎重考虑,避免因为调剂而选择不适合的方向。建议提前关注各院校的调剂信息,做好备选方案。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)